Panorama

Technik

Geschichte

Kontakt

Meilensteine

Fotogalerie

Literatur

Artikel - Presse

Downloads

Links

|

Umlaufbahn Wolkenstein - Ciampinoi

|

Für die Skiweltmeisterschaft Für die Skiweltmeisterschaft

Die im Jahr 1970 in Gröden ausgetragenen Skiweltmeisterschaften boten dem gesamten Tourismusgebiet Gröden die willkommene Gelegenheit, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. So wurde es gleichzeitig seinem Ruf als traditionsreiches, weit über die Grenzen bekanntes Wintersportparadies gerecht.

Um für den zu erwartenden Publikumsandrang gerüstet zu sein, beschloss die Gesellschaft S.I.F. Selva (Impianti Funiviari Selva S.p.a., ehemals Soc. Slittovie Selva) den Bau einer Kabinenbahn zum Ciampinoi. Die Bauarbeiten dafür wurden im September 1968 in Angriff genommen und termingerecht für die Wintersaison 1969/70 fertiggestellt. Die neue Liftverbindung bot den zahlreichen Skifahrern die Möglichkeit, direkt vom Dorfzentrum aus in geschlossenen Großraumkabinen zum Ciampinoi und seinen Abfahrtsmöglichkeiten zu gelangen.

Bis auf die periodischen Wartungs- und Renovierungsarbeiten blieb die Anlage bis zur Errichtung der leistungsstarken Umlaufkabinenbahn im Jahre 1989 unverändert in Betrieb. Die Stationsbauten wurden erst im Mai 1989 abgetragen, um den Neubauten Platz zu machen. Bis dahin diente die alte Seilbahn zum Transport der Baumaterialien. Für die Wintersaison 1989/90 wurde die neue Umlaufkabinenbahn mit einer Förderleistung von 2.000 P/h in Betrieb genommen.

Die Austragung der Skiweltmeisterschaften in Gröden im Jahr 1970 war die Krönung der rasanten touristischen Entwicklung der drei Gemeinden St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein. Das Echo der internationalen Großveranstaltung war für Gröden von nachhaltiger Werbewirksamkeit: Sie verhalf dem Wintersportgebiet nicht nur zu ungeahnter Popularität, sondern überzeugte die F.I.S., dank der vorbildlichen Organisation, weitere Skirennen internationaler Größenordnung in Gröden auszutragen. So wird hier seit 1969 die Weltcupabfahrt auf der Piste „Saslonch“ ausgetragen. Gröden avancierte somit zum wichtigen Aushängeschild der Südtiroler Tourismuswirtschaft und wird heute in einem Atemzug mit den prominenten Skiorten, wie etwa Kitzbühel, Wengen, Val d’Isère u.a., genannt.

|

Aktueller Zustand:

betriebstüchtig

Denkmalgeschützt mit LAB Nr.:

nein

Für Publikum zugänglich:

Ja

Baudaten:

Baubeginn: 00-00-1969

Inbetriebnahme: 00-00-1969

AuftraggeberIn: S.I.F. Selva

Projektant/Erfinder: 1989: Ing. Trebo, Riffeser & Comploi; Arch. Alexander Costanzia di Costigliole

Erbauer/Konstrukteur: 1969 - Agudio / Mailand; 1989 - Agamatic / Lana

|

Panorama

|

Das Grödner Tal erstreckt sich über eine Länge von etwa 25 km im Nordwesten der Dolomiten. Es beginnt bei Waidbruck und schiebt sich bis an das Sellamassiv vor (N/O). Hier entspringt der Grödner Bach, der das Tal durchfließt und bei Waidbruck in den Eisack mündet. Das Grödner Tal erstreckt sich über eine Länge von etwa 25 km im Nordwesten der Dolomiten. Es beginnt bei Waidbruck und schiebt sich bis an das Sellamassiv vor (N/O). Hier entspringt der Grödner Bach, der das Tal durchfließt und bei Waidbruck in den Eisack mündet.

Das Grödnerjoch im Norden stellt die Verbindung zum Gadertal her, das Sellajoch im Süden führt hingegen ins Fassatal im Trentino.

Der Grossteil der Bevölkerung spricht vorwiegend Ladinisch, eine rätoromanische Sprache. Zur ladinisch-rätoromanischen Gemeinschaft zählt auch das Badiotische im Gadertal, das Oberfassanische im Fassatal, das Fedòm in Buchenstein, das Friaulische in Venetien und das Bündnerromanische in Graubünden, Schweiz.

In Gröden ist Ladinisch neben Deutsch und Italienisch auch Amtssprache und Unterrichtssprache in Schulen und Kindergärten.

Wirtschaftlich lebt das Tal vor allem von Kunsthandwerk und Fremdenverkehr, die Landwirtschaft verliert immer mehr an Bedeutung.

Die drei bekanntesten Ortschaften des Grödner Tales sind St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein.

Wolkenstein (lad. Selva) liegt auf 1.563 m und ist die flächenmäßig größte Gemeinde des Grödner Tales. Der Ort dehnt sich seit ausgebreitet im Talschlusskessel aus.

Wolkenstein hat nach 1945 den raschesten Aufschwund im Fremdenverkehr erlebt. Vor allem die starke Entwicklung des Wintersportes ließ zahlreiche Hotels und Gastbetriebe sowie Liftanlagen entstehen. Der Talkessel ist wie eine Arena von Skibergen mit prächtigen Abfahrten.

Der Skihausberg von Wolkenstein ist der Ciampinoi (2.210 m).

Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist aus einer 1503 erbauten Kapelle hervorgegangen. Diese um 1600 vergrößerte Kapelle ist 1869 durch den heutigen neugotischen Bau ersetzt worden. Die Kirche stand früher mitten auf einer großen Wiese mit herrlichem Blick auf die Berggruppen. Heute ist sie von zahlreichen Hotelanlagen dicht umbaut.

Die Ruine Wolkenstein steht in den Felswänden an der Mündung des Langentales. Die Erbauung der Burg geht auf das Mittelalter zurück. Heute kann man die Ruine durch einen gefährlichen und steilen Steig durch die Felswände erreichen. Erhalten geblieben ist von der Burg ein kleines Vorwerk, die Hauptmauer des Palas mit Viereckfenstern und darüber der Fels als Rückwand und Dach.

Anfahrt

Auto:

Brennerautobahn: Ausfahrt Klausen - Grödnertal - St. Ulrich - St. Christina

Staatsstraße S 12 von Norden kommend: Klausen Abzweigung Grödnertal S 242d - St. Ulrich - St. Christina - Wolkenstein

Staatsstraße S 12 von Süden kommend: Waidbruck Umfahrung Grödnertal S 242 - St. Ulrich - St. Christina - Wolkenstein

Zug:

Aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien gibt es gute IC- und EC-Verbindungen über München-Innsbruck-Brenner bis Brixen (evtl. Klausen oder Bozen), von wo ein Linienbusdienst Sie fast stündlich problemlos nach Wolkenstein bringt.

Flugzeug:

Flughafen Bozen (ca. 40 km)

Flughafen Innsbruck (ca. 120 km)

Flughafen Verona (ca. 190 km)

Wegbeschreibung

Die Karte von Wolkenstein mit genauer Wegbeschreibung findet sich unter:

http://www.valgardena.it/deu/page41.html

|

Technik

|

Die im Jahr 1969 eröffnete Talstation der Kabinenbahn Ciampinoi wurde an einer Geländekante zwischen dem Grödner Bach und der parallel verlaufenden Meisulesstraße mitten im dörflichen Umfeld von Wolkenstein errichtet. Dem schmalen Grundstück folgend erhob sich das Stationsgebäude auf langrechteckigem Grundriss. Es gliederte sich entsprechend der Hanglage in den Unterbau und der darüber liegenden Stationshalle. Von der Hangseite betrachtet war die Gesamtanlage der Talstation ersichtlich: die verschiedenen Funktionsbereiche, das eigentliche Stationsgebäude und der niedrigere, flachgedeckte Nebenbau. Der Stationstrakt erhob sich auf einem mächtigen Sockelbau, in dem die technischen Funktionsräume, die Schächte für die Spanngewichte sowie Lagerräume untergebracht waren. Die darüber liegende offene Stationsebene gab Einblick in die geräumige Wagenhalle mit ihren Wagenschächten und den darüber hinausragenden Führungsschienen. Der direkt an den Stationstrakt angrenzende, etwas zurückversetzte Nebenbau beherbergte in den Untergeschossen zwei Personalwohnungen. Das darüber liegende, zum Teil offene Erdgeschoss diente als Eingangsbereich, der zunächst in den Warteraum und von dort zur Ein- und Ausstiegsebene führte. Eine Holzbrücke verband diese Ebene mit der gegenüberliegenden südlichen Uferseite des Grödner Baches.Von der Talseite war die hallenartige, mit einem Pultdach abgeschlossene Einstiegsebene sichtbar. Die Form des Baukörpers, die sich zum Hang hin öffnete, unterstrich somit Dynamik und Funktionalität der Stationsanlage. Obwohl die straßenbegleitende Nordfassade im unteren Bereich durch ein breites Fensterband gegliedert war, vermittelte der Stationstrakt durch die dunkelbraune Blech- bzw. Holzverkleidung einen blockartigen und verschlossenen Gesamteindruck. Die Fassade des Nebenbaus folgte dieser Fassadengliederung in Form von vitrinenartigen Fensteröffnungen zur Belichtung des Eingangsbereiches und einer vereinheitlichenden, dunkelbraunen Blechverkleidung im Dachbereich.Die Bergstation auf 2.264 m bestand aus dem eigentlichen Stationsbau und einem angegliederten, geschwungenen Seitenarm. Dieser zweistöckige Zubau beherbergte im Erdgeschoss eine Bar, im ersten Stock ein Self-Service-Restaurant sowie die dazugehörenden Funktionsräume und im zweiten Obergeschoss Unterkunftsmöglichkeiten für das Personal. Der mächtige Sockel des Stationsgebäudes erhob sich auf rechteckigem Grundriss. Er war, entsprechend der Hanglage, von der Talseite nur zur Hälfte und von der Bergseite überhaupt nicht zu sehen. Für den ankommenden Fahrgast öffnete sich die geräumige, zum Tal hin offene Wagenhalle mit den beiden Einfahrtsschächten für die Kabinen. Über die dahinterliegende Ein- und Ausstiegsebene gelangte der Fahrgast auf der gegenüberliegenden Seite ebenerdig ins Freie. Die im Jahr 1969 eröffnete Talstation der Kabinenbahn Ciampinoi wurde an einer Geländekante zwischen dem Grödner Bach und der parallel verlaufenden Meisulesstraße mitten im dörflichen Umfeld von Wolkenstein errichtet. Dem schmalen Grundstück folgend erhob sich das Stationsgebäude auf langrechteckigem Grundriss. Es gliederte sich entsprechend der Hanglage in den Unterbau und der darüber liegenden Stationshalle. Von der Hangseite betrachtet war die Gesamtanlage der Talstation ersichtlich: die verschiedenen Funktionsbereiche, das eigentliche Stationsgebäude und der niedrigere, flachgedeckte Nebenbau. Der Stationstrakt erhob sich auf einem mächtigen Sockelbau, in dem die technischen Funktionsräume, die Schächte für die Spanngewichte sowie Lagerräume untergebracht waren. Die darüber liegende offene Stationsebene gab Einblick in die geräumige Wagenhalle mit ihren Wagenschächten und den darüber hinausragenden Führungsschienen. Der direkt an den Stationstrakt angrenzende, etwas zurückversetzte Nebenbau beherbergte in den Untergeschossen zwei Personalwohnungen. Das darüber liegende, zum Teil offene Erdgeschoss diente als Eingangsbereich, der zunächst in den Warteraum und von dort zur Ein- und Ausstiegsebene führte. Eine Holzbrücke verband diese Ebene mit der gegenüberliegenden südlichen Uferseite des Grödner Baches.Von der Talseite war die hallenartige, mit einem Pultdach abgeschlossene Einstiegsebene sichtbar. Die Form des Baukörpers, die sich zum Hang hin öffnete, unterstrich somit Dynamik und Funktionalität der Stationsanlage. Obwohl die straßenbegleitende Nordfassade im unteren Bereich durch ein breites Fensterband gegliedert war, vermittelte der Stationstrakt durch die dunkelbraune Blech- bzw. Holzverkleidung einen blockartigen und verschlossenen Gesamteindruck. Die Fassade des Nebenbaus folgte dieser Fassadengliederung in Form von vitrinenartigen Fensteröffnungen zur Belichtung des Eingangsbereiches und einer vereinheitlichenden, dunkelbraunen Blechverkleidung im Dachbereich.Die Bergstation auf 2.264 m bestand aus dem eigentlichen Stationsbau und einem angegliederten, geschwungenen Seitenarm. Dieser zweistöckige Zubau beherbergte im Erdgeschoss eine Bar, im ersten Stock ein Self-Service-Restaurant sowie die dazugehörenden Funktionsräume und im zweiten Obergeschoss Unterkunftsmöglichkeiten für das Personal. Der mächtige Sockel des Stationsgebäudes erhob sich auf rechteckigem Grundriss. Er war, entsprechend der Hanglage, von der Talseite nur zur Hälfte und von der Bergseite überhaupt nicht zu sehen. Für den ankommenden Fahrgast öffnete sich die geräumige, zum Tal hin offene Wagenhalle mit den beiden Einfahrtsschächten für die Kabinen. Über die dahinterliegende Ein- und Ausstiegsebene gelangte der Fahrgast auf der gegenüberliegenden Seite ebenerdig ins Freie.

Bei der 1969 in Betrieb genommenen Zweiseilpendelbahn wurden die Fahrzeuge durch ein Zugseil auf Tragseilen im Pendelbetrieb bewegt. Der Ein- und Ausstieg erfolgte bei stehenden Fahrzeugen. Zwei Stützen wurden benötigt, um die Gesamtlänge von 1.851 m und einen Höhenunterschied von 686 m zu überbrücken. Die Umlenkstation befand sich im Tal, die Antriebsstation am Berg.

Fahrzeuge: Die rechteckigen, flachgedeckten Wagenkästen boten Stehplätze für jeweils 45 Passagiere. Der untere Wandbereich war mit Aluminium verkleidet, die obere Hälfte durch hochrechteckige Fenster gegliedert. Der Ein- und Ausstieg erfolgte über eine seitliche Schiebetür.

1969 wurde mit 2 Stützen eine Gesamtlänge von 1.851 m und ein Höhenunterschied von 686 m überwunden. Die größte Steigung betrug 76%. Die Talstation befand sich auf 1.569 m, die Bergstation auf 2.264 m.

Die 2 Fahrzeuge transportierten bei einer Fahrzeugkapazität von 45 Personen und einer Fahrtgeschwindigkeit von 10 m/s 540 Personen/h.

Nach der Erneuerung 1989 blieb die Gesamtlänge von 1.860 m, der Höhenunterschied von 682 m und die größte Steigung von 77% fast gleich, es wurden nun aber 17 Stützen für die 42 Fahrzeuge benötigt. Diese

Die Talstation der 1989 in Betrieb genommenen Kabinenumlaufbahn stellt den gelungenen Versuch dar, den Funktionsbau einer Talstation auf zeitgemäße, ansprechende aber unaufdringliche Weise in das dörfliche Umfeld zu integrieren. Der kompakte Baukörper erhebt sich auf rechteckigem Grundriss. Er gliedert sich in den Sockelbau und der ebenerdig gelegenen Stationshalle. Entsprechend der Hanglage sind das erste und zweite Untergeschoss von den Längsseiten zum Teil und von der Dorfseite überhaupt nicht zu sehen. Hier sind neben Büros und Lagerräumen auch zwei Wohnmöglichkeiten untergebracht.

Ebenerdig zur Straßenseite erhebt sich der hallenartige Stationstrakt, der zur einen Hälfte als Ein- und Ausstiegsebene und zur anderen als Bahnhof für die Fahrzeuge dient.Das weit ausschwingende Dach an den Schmalseiten prägt das Gebäude. Seine Form symbolisiert Leichtigkeit und Dynamik und spielt auf den Schwebezustand der Kabinen an. Von der Talseite betrachtet zeigt sich die nördliche Gebäudeansicht horizontal. Ein dezentraler Glaskörper, der sich gleich einem erhöhten Mittelschiff quer durch den Stationsbau zieht, gibt Einblick in das technische Zentrum der Umlenkstation. Die Schmalseiten sind durch großflächige Fenstereinsätze geöffnet und durch Stahlträger mit dem weit vortragenden Dachvorsprung verbunden.Von der Hangseite betrachtet ist die Süd-Seite des Stationsgebäudes samt Sockelbau und Stationsvorrichtung sichtbar. Unter der gläsernen Satteldachkonstruktion ist die Umlenkvorrichtung platziert. Diese besteht aus zwei robusten Stützen. Diese fungieren als Träger der hufeisenförmig angeordneten Verzögerungs- und Beschleunigungsschiene sowie für die am zentralen Gerüst montierte Umlenkscheibe. Das Gebäude der Talstation ist zu schmal, um die Stationsvorrichtung unterzubringen. Daher wird diese außerhalb, über eine Brückenkonstruktion, weitergeführt. Somit sind im Gebäudeinneren der hintere Stationsfuß und die Umlenkscheibe untergebracht. Der überwiegende Teil der blechverkleideten Verzögerungs- bzw. Beschleunigungsschiene hingegen ragt über das eigentliche Stationsgebäude hinaus.Die Fahrgäste gelangen über die westliche Schmalseite ins Stationsinnere, der ein Kontrollschalter vorgelagert ist. Hier befindet sich der halbrund angelegte Ein- und Ausstiegsbereich der kuppelbaren 12er-Kabinen. In der Bergstation wurde im Zuge der Modernisierungsarbeiten lediglich der Stationsbereich erneuert, der rundlich geschwungene Seitenarm ist unverändert geblieben.

Einseilumlaufbahn mit betrieblich lösbaren Kabinen. Zur Überbrückung der Gesamtlänge von 1.860 m bei einem Höhenunterschied von 682 m wurden 17 Stützen entlang der Bahnlinie benötigt. Der Antrieb war in der Bergstation, die Umlenkvorrichtung in der Talstation untergebracht. Bei kuppelbaren Seilbahnen werden die Fahrzeuge in den Stationen vom Förderseil abgekuppelt und auf Laufschienen durch die Station geführt. Eine Verzögerungsstrecke senkt die Fahrtgeschwindigkeit der Kabinen. Das hat den Vorteil, dass die Passagiere bequem und ohne Zeitdruck in relativ langsam fahrende Kabinen (0,3 - 0,5 m/s) ein- bzw. aussteigen können. Anschließend wird die Kabine auf der Beschleunigungsstrecke wieder auf Seilgeschwindigkeit gebracht und an der Kuppelstelle automatisch ans Förderseil angekuppelt. Komfort, Sicherheit und Förderleistung der Anlage werden auf diese Weise gesteigert.

Fahrzeuge 1989: Die Umlaufkabine mit Stehplätzen für 12 Personen hat eine rechteckige Grundfläche. Die Seiten sind im unteren Bereich durch Fieberglas gestaltet und darüber mit breitem Fensterband geschlossen. Eine automatische Schiebetür regelt den Zu- und Abgang.

|

Geschichte

|

Die im Jahr 1970 in Gröden ausgetragenen Skiweltmeisterschaften boten dem gesamten Tourismusgebiet Gröden die willkommene Gelegenheit, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. So wurde es gleichzeitig seinem Ruf als traditionsreiches, weit über die Grenzen bekanntes Wintersportparadies gerecht. Die im Jahr 1970 in Gröden ausgetragenen Skiweltmeisterschaften boten dem gesamten Tourismusgebiet Gröden die willkommene Gelegenheit, sich von seiner besten Seite zu präsentieren. So wurde es gleichzeitig seinem Ruf als traditionsreiches, weit über die Grenzen bekanntes Wintersportparadies gerecht.

Wie Werbeprospekte belegen, wurden Abbildungen der 1969 pünktlich zur Skiweltmeisterschaft in Gröden eröffneten Zweiseilpendelbahn oft und gerne herangezogen, um die Fortschrittlichkeit des Wintersportgebietes Gröden zu dokumentieren. Im Zentrum der Abbildung stand meist eine der leistungsstarken Großraumkabinen, oft mit der Talstation im Hintergrund. Diese zur Schau getragene Leistungsfähigkeit verstärkte sich während der Weltmeisterschaften durch die Medien zusätzlich. Die Werbung für das Wintersportparadies Gröden erfolgte nun auf internationaler Ebene. Gröden wurde zum idealen Ausgangspunkt, um mit modernster Technik schnell und sicher zu den inzwischen weltbekannten Abfahrtsmöglichkeiten zu gelangen.

|

Kontakt

|

Tourismusverband Gröden / Associazione turistica Val Gardena

Str. Dursan 78/bis

39047 St. Christina / S. Cristina

Tel: +39 0471 792277

Fax: +39 0471 792235

E-mail: info@valgardena.it

Webseite: http://www.valgardena.it

| Tourismusverein Wolkenstein / Associazione turistica Selva

Meisulesstr. 213

39048 Wolkenstein - Gröden / Selva Val Gardena

Tel: +39 0471 795122

Fax: +39 0471 794245

E-mail: selva@valgardena.it

Webseite: http://www.valgardena.it

| S.I.F. Selva A.G.

250 Str. Meisules

39048 Wolkenstein / Selva Di Val Gardena

Tel: 0471.795313

Fax: 0471.794658

Webseite: http://

|

|

Meilensteine

|

S.I.F. Selva

1970 wurde die Skiweltmeisterschaft in Gröden ausgetragen. Um für den zu erwartenden Publikumsandrang gerüstet zu sein, beschloss die Gesellschaft S.I.F. Selva (Impianti Funiviari Selva S.p.a., ehemals Soc. Slittovie Selva) den Bau einer Kabinenbahn zum Ciampinoi.

|

Fotogalerie

|

| Talstation mit Parkplatz

Ein dezentraler Glaskörper, der sich gleich einem erhöhten Mittelschiff quer durch den Stationsbau zieht, gibt Einblick in das technische Zentrum der Umlenkstation. Die Schmalseiten sind durch großflächige Fenstereinsätze geöffnet und durch Stahlträger mit dem weit vortragenden Dachvorsprung verbunden. |  | Talstation

Die Umlenkvorrichtung ist in der Talstation untergebracht. |  | Umlaufkabine

Die Umlaufkabine mit Stehplätzen für 12 Personen hat eine rechteckige Grundfläche. Die Seiten sind im unteren Bereich durch Fieberglas gestaltet und darüber mit breitem Fensterband geschlossen. Eine automatische Schiebetür regelt den Zu- und Abgang. |  | Bergstation 1969 mit Seilbahn

Die Bergstation auf 2.264 m bestand aus dem eigentlichen Stationsbau und einem angegliederten, geschwungenen Seitenarm.

Die rechteckigen, flachgedeckten Seilbahnkabinen boten Stehplätze für jeweils 45 Passagiere. Der untere Wandbereich war mit Aluminium verkleidet, die obere Hälfte durch hochrechteckige Fenster gegliedert. Der Ein- und Ausstieg erfolgte über eine seitliche Schiebetür. |  | Gesamtansicht 1969

Bei der Zweiseilpendelbahn wurde die Kabine durch ein Zugseil auf Tragseilen im Pendelbetrieb bewegt, der Ein- und Ausstieg erfolgte bei stehenden Fahrzeugen. Zwei Stützen wurden benötigt, um die Gesamtlänge von 1.851 m und einen Höhenunterschied von 686 m zu überbrücken. Die Umlenkstation befand sich im Tal, die Antriebsstation am Berg. |  | Talstation in Wolkenstein

Die Talstation der 1989 in Betrieb genommenen Kabinenumlaufbahn stellt den gelungenen Versuch dar, den Funktionsbau einer Talstation auf zeitgemäße, ansprechende aber unaufdringliche Weise in das dörfliche Umfeld zu integrieren. |  | Bau einer Stütze 1969

|  | Bergstation 1969

Die Bergstation auf 2.264 m bestand aus dem eigentlichen Stationsbau und einem angegliederten, geschwungenen Seitenarm. Dieser zweistöckige Zubau beherbergte im Erdgeschoss eine Bar, im ersten Stock ein Self-Service-Restaurant sowie die dazugehörenden Funktionsräume und im zweiten Obergeschoss Unterkunftsmöglichkeiten für das Personal. |  | Zeitungsartikel 1969

Wie Werbeprospekte und Zeitungsartikel belegen, wurde die pünktlich zur Skiweltmeisterschaft in Gröden eröffnete Zweiseilpendelbahn oft und gerne herangezogen, um die Fortschrittlichkeit des Wintersportgebietes Gröden zu dokumentieren. |  | Umbauarbeiten 1989

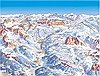

Bis auf die periodischen Wartungs- und Renovierungsarbeiten blieb die Anlage bis zur Errichtung der leistungsstarken Umlaufkabinenbahn im Jahre 1989 unverändert in Betrieb. Die Stationsbauten wurden erst im Mai 1989 abgetragen, um den Neubauten Platz zu machen. |  | Skikarte Gröden - Sella Runde

Die Karte zeigt alle Skianlagen und Abfahrten des Grödner Tales und der Sella Runde für die Wintersaison 2004/05. |

|

Literatur

|

Una scia bianca nella storia

AutorIn: Senoner, Leo

Erscheinungsort: Eppan

Erscheinungdatum: 00-00-1997

| Ladinien. Land der Dolomiten

Ladinien : Kernland der Dolomiten ; ein Streifzug durch Gröden, Gadertal, Buchenstein, Fassa und Ampezzo

AutorIn: Langes, Günther

Verlag: Athesia

Erscheinungsort: Bozen

Erscheinungdatum: 00-00-1977

|

|

Links

|

Tourismusverband Gröden

Offizielle Website des Tourismusverbandes Gröden mit Informationen zur Sommer- und Wintersaison und einem Hotel- und Unterkunftsverzeichnis mit Verfügbarkeiten. | Tourismus in Südtirol

Die offizielle Website des Tourismus in Südtirol gibt allgemeine Informationen, Wandervorschläge, Veranstaltungen, liefert täglich den Wetterbericht und ermöglicht online Auskunft über freie Zimmer und Buchungen. | Lageplan Wolkenstein

Der Tourismusverband Gröden zeigt auf seiner Website den Lageplan von Wolkenstein auf. | Skikarusell Sella Ronda

Wolkenstein ist mit Corvara, Canazei und Arabba einer der vier Orte, die rund des Sella Stockes liegen. Die Umrundung des Sellamassives mit den Skiern und die Überquerung der vier Pässe bezeichnet man in der ladinischen Sprache als die ?Sella Ronda?. Von Wolkenstein aus ist der Einstieg ist das Skikarusell möglich.

Die gesamte Runde umfasst zwischen Aufstiegsanlagen und Pisten rund 40 Kilometer. Die Gesamtdauer der Sellaronda Liftauffahrten beträgt etwa zwei Stunden. Es empfiehlt sich, die Runde vor 10 Uhr zu beginnen. Zudem gilt die Regel, den letzten Pass noch vor 15.30 Uhr zu überqueren, um zu vermeiden, vor geschlossenen Aufstiegsanlagen zu stehen. Für die Abfahrten kann man ebenfalls eine Gesamtzeit von etwa zwei Stunden rechnen. |

|

|